|

A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Z |

|

A

|

|

Abweitung

|

Abstand zwischen zwei 1 Grad auseinander liegenden Längenkreisen des Gradnetzes,

gemessen auf einem Breitenkreis. |

|

Ahming

|

Markierungen in Dezimeter am Vorder- oder Hintersteven eines Schiffes zur

Bestimmung des Tiefgangs. |

|

(AIS) |

Das Automatische Schiffsidentifikations-System (AIS) übermittelt mit einem

Funksystem automatisch

Informationen wie Schiffsname, IMO-Nummer, Rufzeichen, Standort, Kurs, Geschwindigkeit, Ladung

und Reiseziel von Schiffen.

Die AIS-Signale werden auf UKW-Seefunkkanälen in festem Zeitrahmen gesendet. Diese Informationen können von anderen Schiffen empfangen werden. |

|

AIS-AtoN |

Aids to Navigation (Automatische Identifizierungssystem - Navigationshilfen).

Bei dieser Technologie werden Navigationshilfen wie Bojen oder Leuchtfeuer mit

einem AIS-Transponder (Automatic Identification System) ausstattet, um ihre

Position und andere relevante Informationen über UKW-Funk zu übertragen. |

|

Aldislampe

|

Morselampe, nach ihren Erfinder A. Aldis mit der Nachrichten durch

Morsezeichen über kurze Entfernungen übermittelt werden können. |

|

Anker

|

Ein Schiffsanker ist ein Gerät, um ein Boot oder Schiff vorübergehend oder

dauernden auf Grund festzumachen. Ein Anker wird nicht geworfen, sondern

fallengelassen. Um sicher zu ankern, muss eine Relation zwischen Anker (Gewicht

und Bauart), Kettenlänge, Ankergrund, Wind und Strömung hergestellt sein. |

|

Ankerball

|

Schwarzer Signalball, der von ankernden Fahrzeugen am Tage gesetzt wird. |

|

Ankerlicht

|

Weißes Rundumlicht mit einer Tragweite von mindestens 2 sm, dass ein Boot vor

Anker bei Nacht zeigen muss. |

|

Argandsche Lampe

|

Eine von dem Naturwissenschaftler Aimé Argand konstruierter Brenner für

Petroleumlampen mit rundem Hohldocht. Der doppelte Luftzug im

aufgesetztem Glaszylinder sorgte für eine größere Sauerstoffzufuhr.

Somit erhöhte sich die Brenntemperatur und sorgte für ein saubereres

Verbrennen des Brennstoffes. Argandsche Lampe wurde mit zuerst mit

Rüböl, später

mit Steinöl (Petroleum) betrieben. Sie war die

Standardlichtquelle im 19. Jahrhundert. |

|

Astrolabium |

Ein Instrument zur Messung der Sonnenhöhe. Das Astrolabium ist ein Vorläufer des

bereits in der Antike bekannten und von den Arabern entwickelten Sextanten. Es

wurde von mittelalterlichen Seefahrern zur Bestimmung des Breitengrads

verwendet.

Das Astrolabium besteht aus einer Scheibe, die man senkrecht

aufhängt. Die Scheibe ist mit einer Skala und einem drehbaren Lineal, dem

sogenannten Alhidad, ausgestattet. Man dreht das Lineal so, dass die hintere

Spitze mit dem Sonnenschatten übereinstimmt, den die vordere Spitze erzeugt.

Dann liest man auf der Skala den Sonnenstand ab. |

|

Atmosphärische Refraktion |

Dieses Phänomen resultiert aus der normalen Abnahme der atmosphärischen Dichte

von der Erdoberfläche bis zur Stratosphäre. Dies führt dazu, dass Lichtstrahlen,

die schräg durch die Atmosphäre gerichtet sind, gemäß Snells Gesetz zur Erde

gebrochen (oder gebogen) werden. |

|

Aufzugslaterne

|

Aufzugslaternen wurden an einem Mast hochgezogen und konnten zum Auffüllen von

Öl oder Petroleum heruntergekurbelt werden. |

|

B

|

|

Backbord

|

Bezeichnet, vom Heck zum Bug (in Fahrtrichtung)

betrachtet, die linke Seite eines Schiffes. |

|

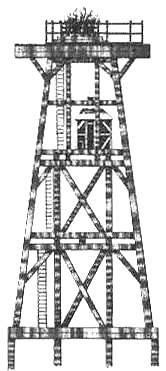

Bake |

Festes unbefeuertes Seezeichen, dass meist aus einer

Holzkonstruktionen besteht (seltener aus Holz, Stein oder Metall).

Am Tage dient es als Sichtzeichen zum Anpeilen. Baken haben eine

auffällige Form (ähnlich einer Pyramide oder einem Turm). |

|

Bakentonne |

Tonne mit bakenartigem Aufbau. |

|

Befeuerung

|

Ortsfeste Lichtsignale zur Navigation in der Seefahrt bei Nacht. |

|

Beleuchtungsstärke |

Die Beleuchtungsstärke beschreibt die wahrgenommene Helligkeit eines

Leuchtfeuers und wird in der Einheit Lux [𝑙𝑥] angegeben. |

|

Betonnung |

Gesamtheit der Tonnen, die der Sicherung der Schifffahrt dienen. |

|

Betriebslichtstärke

|

Die Betriebslichtstärke eines Leuchtfeuers ist die Lichtstärke, die sich unter

Berücksichtigung des Alterns des Leuchtmittels und durch Verschmutzung der

Leuchte während der Betriebszeit ergibt. Sie wird mit 75 % der

photometrischen Lichtstärke

angegeben. |

|

Blauer Peter

|

Eine Signalflagge, die gesetzt wird, wenn ein Schiff den Hafen binnen 24 Stunden

verlassen wird. |

|

Blaufeuer

|

Signal bei Nacht, wenn ein Schiff einen Lotsen anfordert. |

|

Blinkfeuer

|

Beim Blinkfeuer ist die Dauer der Lichterscheinung kürzer als die

Unterbrechung. Die Blinkdauer beträgt mindestens zwei Sekunden. Es

kommen auch in Gruppen vor, z.B. mit Gruppen von 3 Blink. |

|

Blitzfeuer |

Beim Blinkfeuer ist die Dauer der Lichterscheinung kürzer als die

Unterbrechung. Die Blitzdauer beträgt weniger als eine Sekunde. Es

kommt auch in Gruppen vor, z.B. mit Gruppen von 2 Blitzen. |

|

Blitzlichtstärke |

Die visuell wirksame Lichtstärke eines Blitzfeuers. Sie hängt vom zeitlichen

Lichtstärkeverlauf ab und ist kleiner als das Lichtstärkemaximum. |

|

Blüse

|

Blüsen waren die Vorgänger der heutigen

Leuchtfeuer die bis in die Anfänge des 19. Jahrhunderts an den

Küsten betrieben wurden. Sie bestanden aus meist aus einem massiven

hölzernen Balkengerüst. Auf einem

Feuerkorb wurde zunächst Holz, dann Steinkohle verbrannt.

Je nach Witterungsverhältnissen

erreichte das Feuer eine Tragweite von 3-8 Seemeilen. Das Feuer

wurde vom Blüser oder Blüsenmeister geschürt. Blüsen waren die Vorgänger der heutigen

Leuchtfeuer die bis in die Anfänge des 19. Jahrhunderts an den

Küsten betrieben wurden. Sie bestanden aus meist aus einem massiven

hölzernen Balkengerüst. Auf einem

Feuerkorb wurde zunächst Holz, dann Steinkohle verbrannt.

Je nach Witterungsverhältnissen

erreichte das Feuer eine Tragweite von 3-8 Seemeilen. Das Feuer

wurde vom Blüser oder Blüsenmeister geschürt. |

|

Bogenlampe

|

Die Bogenlampe arbeitet nach dem Prinzip der selbständigen

Gasentladung. Durch ein starkes elektrisches Feld zwischen den

Spitzen zweier Kohlenstäbe wird die Luft ionisiert und elektrisch

leitend, so dass dort ein heller Lichtbogen entsteht. Die weiß

glühenden Kohlespitzen werden dabei über 4000 Grad heiß. Die

Bogenlampe ist heute durch die Höchstdruckentladungslampe

abgelöst. |

|

Bojen

|

Kleine, meist rote Plastikbällchen, mit denen Schwimmbereiche abgesperrt werden. Nicht zu verwechseln mit

Tonnen. |

|

Brennpunkt

|

Linsen und Hohlspiegel bündeln parallele Strahlen so, dass sie sich

im Brennpunkt schneiden. |

|

Brennweite

|

Der Abstand einer Linse oder eines Hohlspiegels zu ihrem Brennpunkt. |

|

Brückenfeuer |

Markiert mit roten und grünen Festfeuern die Fahrrinnengrenze unter einer

Brücke. Ein weißes Licht kennzeichnet die Mitte der Fahrrinne. |

|

Buhne

|

Im rechten Winkel zum Strandverlauf in das Meer gebauter Damm (z.B.

Quadersteine), um das Ufer vor Brandung oder Strömung zu schützen.

Andere Bezeichnungen sind: Höfte, Kribbe, Schlenge, Stacke. |

|

C

|

|

Candela

|

SI-Basiseinheit der Lichtstärke. Eine gewöhnliche Haushaltskerze hat die

Lichtstärke von 1 cd. |

|

Consolfunkfeuer

|

Funknavigationsverfahren im Langwellenbereich (300 kHz) zur exakten Standortbestimmung auf See. |

|

D

|

|

Dalben

|

In den Hafengrund eingerammte Pfähle zum Befestigen von Schiffen. Andere Bezeichnungen sind Dälben, Duckdalben, Dukdalben oder Dückdalben.

Man unterscheidet:

-

Anlegedalben, Führungsdalben, Abweisdalben zum

Anlegen, Führen und Abweisen von Schiffen

-

Vertäudalben zum Festmachens und Verholen von Schiffen

-

Deviationsdalben zur Erstellung einer Deviationstabelle

|

|

Dalén-Mischer |

Ein Dalén-Mischer ist ein mechanisches Gerät mit Blasebalg, das durch den

Gasdruck aus den Acetylenspeichern angetrieben wird. Es liefert ein Gemisch

aus Luft und Acetylen mit der Eigenschaft, dass die Flamme sauber und heiß

brennt, völlig ohne Ruß. 1909 vom Ingenieur Dalén erfunden. Hergestellt von

AGA AB. |

|

Deckpeilung

|

Man hat eine Deckpeilung, wenn zwei Baken oder zwei Feuer genau

hintereinander (in Deckung) stehen.

|

|

Deviationstonne |

Tonne an einem für die Deviationsbestimmung geeigneten Platz, von dem ein

bestimmtes Festziel auf verschiedenen Kursen gepeilt werden kann. |

|

Dochtbrenner

|

Im Dochtbrenner wird Petroleum am Dochtende vergast und brennt als

Gasflamme. Siehe auch Argandsche Lampe. |

|

Doppelfeuer |

Um Seefeuer zweifelsfrei unterscheiden zu können, wurden zwei gleiche Feuer

nebeneinander aufgestellt. Ein anderer Name ist Zwillingsfeuer. |

|

Doppelpeilung

|

Methode zur Ortsbestimmung durch zweimaliges Peilen desselben Objektes von

verschiedenen Orten. |

|

Doppelwendellampe |

Glühlampe dessen Leuchtdraht nach seiner Aufwicklung zur Einfachwendel nochmals

in Form einer Schraubenlinie aufgewickelt ist. |

|

Drehfeuer

|

Leuchtfeuer, bei dem die Kennung durch Drehung der Optik um eine

vertikale Achse erfolgt. |

|

Drempeltiefe

|

Begriff aus der Schleusentechnik an Kanal- oder Flussschleusen. Der

Drempel ist die Schwelle des Schleusentores, die mit dem Tor

wasserdicht abschließt, um ein Auslaufen der Schleuse zu verhindern.

Der Abstand zwischen Drempel und der Wasseroberfläche wird als

Drempeltiefe bezeichnet. Das Maß bestimmt den maximalen Tiefgang der

Schiffe, die die Schleuse durchfahren können. |

|

Duckdalben

|

siehe Dalben. |

|

Dunkelzeit |

Die Zeitdauer zwischen Ende einer Hellzeit und Beginn der folgenden Hellzeit

eines Leuchtfeuers. |

|

E

|

|

Echolot

|

Elektroakustisches Messgerät zur Bestimmung der Wassertiefe. |

|

EPIRB

|

Eine Notfunkbake (Emergency Position-Indicating Radio Beacon), die

für den Empfang durch Satelliten konstruiert ist. Die EPIRB sendet ein Alarm-

und ein Peilsignal, das den Rettungskräften ein Einpeilen der Notposition

ermöglicht. |

|

F

|

|

Faden

|

Längenmaß in der Schifffahrt. 1 Faden = 6

engl. Fuß = 1,829 m. |

|

Fahrrinne

|

Rinne in Gewässern, die durch entsprechender Betonnung oder Befeuerung als

Fahrwasser gekennzeichnet ist. |

|

Fasstonne

|

Tonnen in Form eines horizontal schwimmenden Fasses. Sie sind meist gelb und werden als Sperrgebietstonnen eingesetzt. |

|

Feet - Fuß

|

Englisches Längenmaß. 1 Feet = 0,314 m. |

|

Festfeuer

|

Lichterscheinung von gleich bleibender Stärke ohne Unterbrechung. |

|

Feuerabstand

|

Horizontaler Abstand zwischen Ober- und Unterfeuer. |

|

Feuerhöhe |

Die Feuerhöhe gibt die Höhe der Lichtquelle eines Leuchtfeuers, im

Tidegebiet über dem mittleren Hochwasser (MHW), sonst über dem

mittleren Wasserstand (MW) an. Sie darf nicht mit der Turmhöhe

verwechselt werden, die lediglich die Höhe des Feuer tragenden

Bauwerkes angibt. |

|

Feuerschiff |

Ein verankertes Spezialschiff als Leuchtfeuer. Bemannte Feuerschiffe wurde durch

Großtonnen oder unbemannte Feuerschiffe (UFS) abgelöst. |

|

Feuerträger

|

Sammelbezeichnung für den mechanischen Träger der Leuchte, also

Leuchtturm, Leuchtbake, Gittermast etc. |

|

Fischerfeuer |

Brennen nur bei Bedarf. |

|

Flackerfeuer |

Lichtsignal (Notsignal) mit Fackeln auf See. |

|

Fresnellinse

|

Die Fresnellinse ist eine flache Stufenlinse. Sie besteht aus einer

zentralen, dünnen sphärischen oder asphärischen Linse, umgeben von

stufenartig angeordneten prismenförmigen Ringzonen, die alle den

gleichen Brennpunkt und annähernd die gleiche Dicke haben wie die

zentrale Linse. Die Fresnellinsen werden zur Bündelung des Lichts

vor allem auf Leuchttürmen und Overhead-Projektoren eingesetzt. |

|

Fresnelscher Apparat

|

Sammelbegriff für alle Leuchtfeueroptiken, die nach dem Prinzip des

von J. A. Fresnel entwickelten Leuchtapparates gebaut wurden.

Es handelt sich um eine Kombination aus mehreren Zonenlinsen, die in

einer drehbaren Anordnung sowohl das Licht konzentrieren als auch

die Kennung erzeugen. |

|

Funkbake

|

Funkbaken dienen als Ergänzung optischer Seezeichen zur Navigation. In der

Seefahrt wird die Funkbake mit der englischen Bezeichnung Radio Beacon (RBN)

bezeichnet. |

|

Funkelfeuer

|

Schnell aufeinander folgende kurze Blitze (50 oder 60 Blitze pro

Minute). Die Blitze kommen auch in Gruppen vor.

Folgen die Funkel nicht ständig aufeinander, sondern werden sie von

einer längeren Verdunkelung unterbrochen, spricht man von einem

unterbrochenen Funkelfeuer. Es kommt auch in Gruppen vor, z.B. mit

Gruppen von 3 Funkel pro Minute.

Das schnelle Funkelfeuer zeigt 100 bis 120 Funkel pro Minute. Es

kommt ebenfalls in Gruppen vor.

Funkelfeuer werden in Seekarten mit "Fkl." oder englisch "Q" für

quick bezeichnet. |

|

Funkfeuer

|

Funkstrahlen mit festgelegten Kennungen, vergleichbar mit den sichtbaren

Leuchtfeuern. Grundsätzlich lassen sich

Funkfeuer in

ungerichtete Funkfeuer, gerichtete Funkfeuer und Drehfunkfeuer

unterteilen. Heute nur noch selten. |

|

Funkpeiler |

Empfangssystem mit Antenne zur Funkpeilung. |

|

G

|

|

Geest

|

Landschaftstyp in Norddeutschland, den nördlichen Niederlanden und

Dänemark, der durch Sandablagerungen während der Eiszeiten

entstanden ist und im Gegensatz zur Marsch steht. |

|

Gegenkurs

|

Ein um 180° entgegengesetzt verlaufender Kurs. |

|

Geographische Sichtweite

|

Größter Abstand aus dem unter Berücksichtigung der Erdkrümmung und der

Strahlenbrechung in der Atmosphäre ein Feuer über den Horizont hinweg gerade

noch gesehen werden kann. |

|

Gleichgängigkeit

|

Zwei Feuer sind gleichgängig, wenn sie gleichzeitig ihre Hellphase

(und Dunkelphase) zeigen. |

|

Gleichtaktfeuer

|

Leuchtfeuer mit gleichen langer Abwechslung von Lichtschein und

Verdunkelung. |

|

Glockentonne |

Bakentonne, die eine Glocke als Nebelschallsender trägt. Die Schläge werden

meist durch die Bewegung der Tonne erzeugt. |

|

Goniometer |

Ein Gerät, das das elektromagnetische Feld in der Nähe des Peilempfängers

nachbildet und durch Drehung eines Geräteteils eine Peilung ermöglicht. |

|

Gösch

|

Kleine Nationalflagge, die am Bug gehisst wird, wenn das Schiff vor Anker oder im Hafen

liegt. |

|

GPS

|

Das Global Positioning System ist ein weltweit, satellitengestütztes

Navigationssystem. Es liefert mittels Laufzeitdifferenzen der

Signale mehrerer Satelliten die exakte Position und Zeit am

Empfangsort. |

|

Gründung

|

In den weichen Marschböden vieler deutscher Küstenregionen müssen

alle schweren Bauwerke zur Sicherung der Standfestigkeit gegründet

sein. Dabei unterscheidet man zwischen Flachgründung und

Tiefgründung. Bei der klassischen Tiefgründung werden Pfähle bis in den

Bereich der festen Bodenschichten getrieben. Bei dem Messturm vor

Spiekeroog waren es 25 Meter. Bei der Flachgründung werden die

Fundamentlasten nur in die oberen Bodenschichten eingeleitet. |

|

Gürtellinse

|

Ring- oder tonnenförmige optische Linse, die das Licht einer Lampe

im Mittelpunkt nach allen Seiten parallel austreten lässt. Eine

Gürtellinse stahlt ein fächerartiges Lichtbündel aus, das Licht wird

angenähert in nur einer Ebene, meist horizontal konzentriert. Bis

360° kann der Ausstrahlungswinkel betragen.

Funktion der Gürtellinse |

|

H

|

|

Hellzeit |

Die Zeitdauer einer in sich geschlossenen Lichterscheinung eines Leuchtfeuers. |

|

Heultonne

|

Auch Heulboje gennant, ist laut tönendes Seezeichen an gefährlichen Stellen. |

|

Hintergrundbeleuchtung |

Die Nennreichweite eines Leuchtfeuers bei Nacht wird ohne Berücksichtigung der

Blendung durch Hintergrundbeleuchtung berechnet. Übermäßige

Hintergrundbeleuchtung durch Straßenlaternen, Neonschilder usw. macht ein

Navigationslicht häufig weniger effektiv und geht in einigen Fällen im

allgemeinen Hintergrundgewirr völlig unter. Ein solches Licht kann auffälliger

gemacht werden, indem man seine Intensität erhöht, seine Farbe ändert oder seine

Taktung variiert. |

|

Höfte

|

siehe Buhne. |

|

Höhe des Feuerträgers

|

An der deutschen Küste gilt für Leuchttürme die Höhe des

Dachfirstes, bei Baken die Höhe des Toppzeichens über dem Erdboden.

Bei

Feuerschiffen wird die Feuerturmhöhe über dem Wasserspiegel

angegeben. |

|

Horizontaler Sehwinkel

|

Horizontaler Winkel (Θ) zwischen Oberfeuer - Beobachterauge -

Unterfeuer, der entsteht, wenn der Beobachter von der Richtfeuerlinie seitlich

abweicht. |

|

Hosenboje

|

Ein hosenartig geschnittenes kräftiges Leinentuch, zum Bergen von

Schiffbrüchigen. |

|

I

|

|

IALA

|

Internationaler Verband der Seezeichenverwaltungen (IALA; engl.: International

Association of Lighthouse Authorities) mit Sitz in Frankeich. Zu den Aufgaben

des IALA gehört die Optimierung und internationale Standardisierung der

Seezeichen. |

|

Internationale Nummer |

Die Nummer die einem Leuchtfeuer zugeteilt ist wird die jeweilige Bandausgabe

vorgesetzt (z.B. C für Ostsee). |

|

K

|

|

Kaap

|

Unbefeuerte Seezeichen vor der Einführung von Leuchtfeuern. |

|

Kabelfeuer

|

Ober- und Unterfeuer bezeichnen ein Unterseekabel, das in der

Richtung der Richtfeuerlinie unterseeisch verläuft. Die Kabelfeuer

kennzeichnen Gebiete, wo das Ankern gefährlich sein.. |

|

Kabellänge

|

185,2 Meter = Zehntel einer Seemeile. |

|

Katadioptrische Optik

|

Optik, die auf Brechung und Reflexion basierend arbeitet. |

|

Kardinalsystem

|

System zur Kennzeichnung von Gefahrenstellen

mittels richtungsbezeichnender Seezeichen, wie Untiefentonnen,

Kardinaltonnen, Wracktonnen oder Gefahrentonnen. Dabei wird der

Bereich um die Gefahrenstelle in vier Quadranten eingeteilt, die

jeweils einer Himmelsrichtung entsprechen. Diese Gefahrentonnen sind

immer abwechselnd mit Schwarz und Gelb gekennzeichnet. Als

Toppzeichen haben sie zwei schwarze Kegel, die je nach Lage der

Tonne die Richtung angeben. |

|

Kennung

|

Charakteristisches Erkennungszeichen eines Leuchtfeuers bzw. Nebelsignals.

Zur Kennung gehören die Taktung, die charakteristische Abfolge von

Hell- und Dunkelintervallen, deren Wiederkehr, die Dauer zwischen

dem Anfang eines Taktungsmusters und dem Anfang des darauf folgenden

identischen, sowie die Farbe des Feuers. |

|

Kielschwein

|

Anders als der Name vermuten lässt, ist das Kielschwein kein Lebewesen, sondern

ein so genannter Innenträger, der in Längsrichtung über dem Kiel liegt. Dieser

verleiht dem Schiff Längssteifigkeit. |

|

Kimm

|

Die Linie des natürlichen Horizonts. |

|

Klippventil |

Das Klippventil ist ein pulsierendes Ventil für Acetylengas, erfunden 1905 von

Gustaf Dalén, hergestellt von AGA AB. Das Gerät wurde mit Gasdruck betrieben und

portionierte das Gas in "Paketen". Die Mechanik konnte so eingestellt werden,

dass die Leuchtfeuer unterschiedliche Kennungen und unterschiedliche

Periodenlängen zwischen den "Lichtpaketen" erhalten, zum Beispiel Fl 3s (ein

Blitz alle drei Sekunden). |

|

Knoten

|

1,852 km/h bzw. 1 Meridiantertie/Sek. |

|

Kohlenblüse

|

siehe Blüse. |

|

Kohlenbogenlampe

|

Kohlebogenlampen bestehen aus einem Lichtbogen hoher Leuchtkraft

zwischen 2 Kohlestäben, an denen eine hohe elektrische Spannung

liegt. Der Lichtbogen wird durch Berühren der Kohlestäbe gezündet und durch

einen Regler auseinandergezogen, bis sich die optimalen Lichtwerte ergeben. Es gab früher erst Gleichstrombogenlampen, später wurden auch

Wechselstrombogenlampen entwickelt. |

|

Kompassstrich |

Winkeleinheit am Kompass, 1 Kompassstrich = 11,25° (1/8 von 90°) |

|

Konkurrierende Lichter |

Bei der Berechnung der notwendigen Lichtstärke eines Leuchtfeuers müssen die

Lichter Dritter wie z.B. die Hintergrundaufhellung von Beleuchtungsanlagen

berücksichtigt werden. |

|

Krähennest

|

Ausguckstand im Schiffsmast. |

|

Krängung

|

Neigung eines Schiffs zur Seite |

|

Kribbe

|

siehe Buhne |

|

Kugeltonne |

Tonne, deren oberer Teil des Schwimmkörpers (über der Wasserlinie) oder deren

größerer Teil des Aufbaus kugelförmig ist. |

|

L

|

|

Lampenwechselvorrichtung

|

Die Vorrichtung schwenkt eine Reservelampe automatisch in den Brennpunkt

der Linse und zündet sie, falls die Lampe eines Feuers ausfällt. |

|

Landmarke

|

Landmarken sind entweder natürlich Gegebenheiten der Küste, wie etwa auffällige

Grabhügel, Berge, Dünen und einzeln stehende Bäume oder Bauwerke, die primär

nicht für nautische Zwecke errichtet wurden, wie etwa Kirchtürme. |

|

Landradarkette

|

Eine Landradarkette besteht aus mehren Radarstationen, die teilweise

auf Leuchttürmen angebracht sind. Alle Ortungsdaten werden in einer

Revierzentrale zusammengefasst und von dort der Schifffahrt über

Revierfunk übermittelt. |

|

LAT

|

Lowest Astronimical Tide = niedrigstmöglicher Gezeitenwasserstand |

|

Lee

|

Die vom Wind abgekehrte Seite. |

|

Leinen

|

Schon seit Beginn der Seefahrerzeit entwickelte sich an Bord der Schiffe eine eigene

seemännische Sprache, die noch heute verwendet wird. Die Seemannssprache hat

ihren Ursprung vor allem im Bedürfnis nach Sicherheit. Um mehrdeutige

Bezeichnungen zu vermeiden war es zum Beispiel notwendig, nicht einfach von

einem "Seil" zu sprechen, sondern es nach Funktion und Art genauer zu

bezeichnen: "Leinen", "Tampen", "Festmacherleinen" und "Drähte". |

|

Leitfeuer |

Das Leitfeuer bezeichnet die Fahrrinnenachse durch einen schmalen,

weißen Lichtsektor. Die beiden äußeren Warnsektoren zeigen

durch die Farbe (grün - rot) die Kursabweichung an. |

|

|

|

Leuchtbake

|

Bake mit Befeuerung. |

|

Leuchtfeuerverzeichnis

|

Amtliches Verzeichnis vom Bundesamt für Seeschifffahrt und

Hydrographie. |

|

Leuchttonne

|

Schwimmendes und leuchtendes Schifffahrtszeichen, dass früher mit Gas und heute

mit LED-Laternen und Solarkollektoren betrieben wird. Schwimmendes und leuchtendes Schifffahrtszeichen, dass früher mit Gas und heute

mit LED-Laternen und Solarkollektoren betrieben wird. |

|

Lichtstärke |

Die Lichtstärke beschreibt die abgestrahlte Helligkeit eines Leuchtfeuers und

wird in der Einheit Candela [𝑐𝑑] angegeben. |

|

Lichtstrom |

Die von einer Lichtquelle ausgestrahlte Lichtleistung. Die Einheit ist Lumen

(lm). |

|

Luftfahrtfeuer |

Markierung von Sendetürmen, Kaminen oder andere Hindernisse für die Luftfahrt.

Ihrer Kennung wird immer das Wort "Aero" vorgestellt. |

|

Luv

|

Die dem Wind zugewandte Seite. |

|

M

|

|

Marina

|

Yachthafen. |

|

Markenfeuer

|

Funkbake an Hafeneinfahrt oder Molenkopf. |

|

Marschland

|

Nährstoffreicher, feuchter Boden im Schwemmland der

nordwestdeutschen Küsten der im Gegensatz zur Geest steht. |

|

Meilenbake |

Baken zur Bezeichnung einer genau gemessenen Meile im Fahrwasser zum

Meilenlaufen (Geschwindigkeitsmessung). |

|

Membransender

|

Eine Membrane wird mit Wechselstrom in Schwingungen versetzt, die wiederum auf

die Luft übertragen werden. In einigen Nebelsignalanlagen werden mehrere

Membransender in Schallwänden angeordnet. |

|

Meridiantertie

|

Der 60. Teil einer Meridiansekunde (0,5144 m). |

|

Mischfeuer

|

Kennung eines Leuchtfeuers, welches aus Kombination von Blitzen,

Blinken und Unterbrechungen bestehen kann. |

|

Moiréfeuer

|

Das Moiré-Feuer ist kein Leuchtfeuer mit einer Optik, sondern ein

viereckiger Kasten, der ein permanentes, meist orangenes Licht

ausstrahlt. Es wird meist zur Bezeichnung von Ankergrenzen,

Sperrgebieten oder Einfahrten benutzt, wenn für eine Kombination von

Ober- und Unterfeuer hintereinander zu wenig Platz ist. Das Moiré-Feuer ist kein Leuchtfeuer mit einer Optik, sondern ein

viereckiger Kasten, der ein permanentes, meist orangenes Licht

ausstrahlt. Es wird meist zur Bezeichnung von Ankergrenzen,

Sperrgebieten oder Einfahrten benutzt, wenn für eine Kombination von

Ober- und Unterfeuer hintereinander zu wenig Platz ist. |

|

Molenfeuer

|

Kennzeichnet die Hafeneinfahrt, Grün auf der

Steuerbordseite und Rot auf der Backbordseite. |

|

Morsefeuer

|

Die Taktung eines Morsefeuers entspricht einem Buchstaben des

Morsealphabets. |

|

N

|

|

Natriumdampflampe

|

Durch die Gasentladung von Natriumdampf kommt es zu einer Emission

von gelbem, praktisch monochromatischem Licht. Wegen der hohen

Lichtausbeute wird sie deshalb als Straßen- und Hafenbeleuchtung

verwendet, auch weil das langwellige Licht Nebel und Dunst gut

durchdringt. |

|

Nautische Meile

|

= Seemeile (1852 m) |

|

NAVTEX |

Das Navigational Telex System

ist ein internationaler Informations- und Warndienst zur Verbreitung nautischer

und meterologischer Warnungen im Küstenbereich bis 200 sm Abstand. |

|

Nebelschallsender |

Sender zum Geben eines Luft-Nebelschallzeichens oder eines

Wasser-Nebelschallzeichens. |

|

Nebelsignalstation

|

Wenn es im optischen Bereich durch Nebel oder Niederschlag unmöglich

ist, ein Feuer auszumachen, dann wird meist automatisch das

Nebelsignal angestellt. Es gibt verschiedene Techniken Einrichtung

zum Senden von Luftschallsignalen. Membransender (Horn), elektrische Nautophon,

Sirenen, Glockenschläge, durch Druckluft betriebene Einrichtungen

können ein Nebelsignal zu seinem Ton verhelfen. Ende des 19. Jahrhunderts kamen

Nebelsignalkanonen zum Einsatz. |

|

Nebenfeuer |

Ein Hilfsfeuer, das sich im selbem Feuerträger wie das Hauptfeuer befindet und

dessen Licht niedriger angebracht ist als das des Haupfeuers. |

|

Nenntragweite

|

Tragweite eines Leuchtfeuers bei festgelegten

Witterungsbedingungen. Die Nenntragweite ist in der Regel größer als die

nautisch nutzbare Tragweite. |

|

NGA

|

Die National Geospatial-Intelligence Agency (NGA) ist eine

US-amerikanische Behörde für militärische, geheimdienstliche und auch

kommerzielle kartografische Auswertungen und Aufklärung mit Hauptsitz in

Bethesda, Maryland. Die NGA erstellt und veröffentlicht Listen über Leuchtfeuer,

Funkhilfen und Nebelsignale in sieben Bänden, die geografisch gegliedert sind.

Es werden auch Sturmsignale, Signalstationen, Funkpeiler, Funkfeuer und RACONs

aufgeführt. |

|

Nutzabstand / Nutzweite

|

Abschnitt einer Richtfeuerlinie, in dem die Richtfeuerlinie zur Deckpeilung

genutzt werden kann. Er wird begrenzt durch den kürzesten (K) und längsten (L)

Nutzabstand zum Unterfeuer. Die Nutzweite (N) ergibt sich aus dem längstem und

kürzestem Nutzabstand (N = L − K). |

|

O

|

|

Oberfeuer

|

siehe Richtfeuer. |

|

Ordnung

|

Einteilung der Größe von Zonen- und Gürtellinsen nach ihrer

Brennweite, beginnend mit 1. Ordnung als größte und 6. Ordnung als

kleinste Ausführung. |

|

Orientierungsfeuer

|

Leuchtfeuer, dass die Bestimmung des Schiffsorts durch Anpeilen

ermöglicht. |

|

Otterblende

|

Vor einer Leuchte senkrecht

stehende, jalousieartige Lamellen, die durch eine Mechanik zur

Erzeugung der Kennung auf- und zu geklappt werden. Dadurch erzeugen

sie die Kennung des Leuchtfeuers. |

|

P

|

|

Parabolspiegel |

Schalenförmiger Hohlspiegel, von dessen Brennpunkt aus die Strahlen einer

Lichtquelle parallel nach außen reflektiert werden. |

|

Pegel

|

Vorrichtung zur Bestimmung des Wasserstandes. Ist an vielen Brücken,

Schleusen und in Häfen zu sehen. Der Latten-Pegel ist ein Stab mit

Maßeinteilung, der Schwimmer-Pegel (Pegeluhr) eine Messanordnung,

deren Zeiger von einem Schwimmer bewegt wird. Automatomatische

Aufzeichnungen liefert der Schreib-Pegel (Limnigraph). |

|

Peilscheibe |

Zum Einsatz kommen die meist fest montierten Peilscheiben für die Seitenpeilung,

um den Standort eines Schiffes durch Anpeilen von Landmarken zu bestimmen. |

|

Photometrische Lichtstärke

|

Die photometrische Lichtstärke eines Leuchtdeuers ist die Lichtstärke, die aus

photometrischen Messungen an Lampe und Leuchte oder durch Rechnung ermittelt

wird. |

|

Pfahlrost

|

Ein Pfahlrost ist eine Tiefgründung was auch beim Bau von

Leuchttürmen verwendet wurde. Er besteht aus der Pfahlgruppe und der

Rostplatte. Das zu gründende Bauwerk wird auf der Rostplatte

errichtet. Diese übernimmt die Bauwerkslasten und verteilt sie auf

die einzelnen Pfähle. Je nach der Höhenlage der Rostplatte über der

Bodenoberfläche unterscheidet man tiefe und hohe Pfahlroste. Quelle: www.karl-gotsch.de |

|

Ponton

|

Kastenförmiger großer Schwimmkörper, der als schwimmender Anlegesteg

für Boote und Schiffe genutzt wird. |

|

Positionslampen

|

Vorgeschriebene Seitenlichter und Hecklicht, die anderen Verkehrsteilnehmern die

Fahrtrichtung des Schiffs signalisieren.

- In Fahrtrichtung rechts vorne

(steuerbord): grün

- In Fahrtrichtung links vorne

(backbord): rot

- Nach hinten (achteraus): weiß |

|

Präzisionssektorfeuer

|

Sektorfeuer mit hoher Lichtstärke, dessen Sektoren auch in großer Entfernung noch scharfe Grenzen haben.

Es wird vorwiegend für lange

Richtfeuerlinien angewendet. |

|

Pricke

|

Fünf bis sieben Meter hohe Birken mit Zweigbüscheln, die im Wattenmeer schmales

und flaches Fahrwasser kennzeichnen. |

|

Prismenkorb |

Bezeichnung für eine große Fresnellinse. |

|

Q

|

|

Quermarkenfeuer

|

Das Quermarkenfeuer gibt mit einem quer zum Kurs verlaufenden Sektor

an, dass von hier ab einem neuen Leit- oder Richtfeuer gefolgt

werden soll. Dieser Kursänderungssektor zeigt in der Regel ein rotes

oder grünes Festfeuer und wird meist beidseitig durch

Ankündigungssektoren begrenzt. |

|

R

|

|

Radarreflektoren

|

Winkelreflektoren aus Metall, die einfallende Radarimpulse besonders

stark zurückstrahlen und damit Baken und Leuchtfeuer schon auf große

Entfernung radarsichtbar machen. |

|

Reeden |

In Seekarten eingetragene Wasserflächen zum Ankern. |

|

Richtbaken |

Baken, die zu zweien durch Deckpeilung oder zu mehreren durch Symmetriewirkung

eine Linie auf See oder im Fahrwasser markieren. |

|

Richtfeuer |

Ober- und Unterfeuer, die durch Deckpeilung einen Kurs im Fahrwasser

zwischen Untiefen bezeichnen.

Richtfeuer werden verwendet, wenn Leitfeuer nicht präzise genug sind, vor allem

bei sehr engen Fahrrinnen.

|

|

Richtfeuerlinie

|

Eine Richtfeuerlinie besteht immer aus dem Unterfeuer und dem

Oberfeuer. Sie werden in der Regel auch am Tage im unbefeuerten Zustand als

Richtmarken bzw. Richtbaken verwendet. |

|

Richtfunk |

Funkverkehr von Punkt zu Punkt mit Hilfe von Richtfunkantennen. |

|

Rüböllampe

|

Rüböl aus geschrotetem Samen von Raps und Rüben wurde früher für

Leuchtfeuer verwendet, aber später durch Mineralöl verdrängt, da es

billiger war. |

|

S

|

|

Schlenge

|

siehe Buhne |

|

Seefeuer

|

Leuchtfeuer, dass die Bestimmung des Schiffsorts durch Anpeilen

ermöglicht. |

|

Seelaterne |

Laterne, die für den speziellen Einsatz auf einer Leuchttonne ausgebildet ist. |

|

Seekartennull

|

Nullniveau der auf Seekarten angegebenen Tiefen. Bei der Ostsee der

mittlere Wasserstand, bei der deutschen Nordsee das niedrigste nach

astronomischen Einflüssen mögliche Niedrigwasser. |

|

Seemannsgarn

|

Schon ewig gibt es Geschichten über Klabautermänner und Meerjungfrauen und

skurrile Geschichten vom Schiff. Im Volksmund nennt man das auch "Seemannsgarn

spinnen". Der Begriff stammt aus der Seefahrt, denn früher mussten die Matrosen

der Segelschiffe – wenn Zeit war oder Flaute herrschte - Seemannsgarn spinnen.

Das ist dünnes Kabelgarn aus altem Tauwerk zum Bekleiden der Trossen und Taue.

Dabei erzählte man sich gerne "Döntjes" (plattdeutsche Anekdoten) und

Geschichten. Diese waren oft langatmig, voller Prahlereien und ohne jeglichen

Tiefgang. Wenn es dann wieder nach Hause ging und der Seemann seinen Freunden

und Bekannten die Geschichten von den Abenteuern mit Meeresungeheuern, Piraten

und Klabautermännern zum Besten gab, hingen die Zuhörer gespannt an den Lippen

des Erzählers. |

|

Seemeile

|

1 Seemeile = 1852 Meter. |

|

Seezeichenversuchsfeld |

Ältere Bezeichnung für Seezeichendienst beim Wasser- und Schifffahrtsamt. |

|

Sehschärfe |

Der kleinste Winkel, unter dem neben- oder übereinander liegende Punkte von

einem Auge noch getrennt wahrgenommen werden können. |

|

Seidenglühstrumpf

|

Der österreichische Erfinder, Carl Auer von Welsbach, entwickelte

1885 den chemisch behandelten Seidenglühstrumpf, der in einer

Gasflamme aufleuchtet, zuerst mit Petroleumvergasung, später auch

mit anderen Gassorten. |

|

Sektorenfeuer |

Ein Leuchtfeuer, bei dem die Kennung je nach Sektor unterschiedlich

ist. siehe: Leitfeuer |

|

Semaphor

|

Ein Signalmast mit verstellbarem Flügelsignal der früher zur

optischen Zeichengebung, im wesentlichen zum Anzeigen von Windstärke

und Windrichtung, an der Küste benutzt wurde. |

|

Senkkasten

|

Ein Kasten, der meist mit Beton gefüllt auf den Grund abgesenkt

wird, um dann als Fundament für Aufbauten zu dienen. (auch

französisch Caisson) |

|

Sextant

|

Winkelmessgerät zur Bestimmung des Schiffsortes. |

|

Sigma

|

In der Leuchtfeuertechnik das Maß für die Eintrübung der Sicht. |

|

Spiegeldrehfeuer |

Eine oder mehrere auf einem Drehteller angeordnete Lampen mit Hohlspiegel. Die

Kennung des Leuchtappartes entsteht durch die Drehgeschwindigkeit und die Anzahl

der Lampen. |

|

Spierentonne

|

Spierentonnen haben die Form einer Spiere (dicke Stange oder Balken), sind immer

rot mit geraden Zahlen, die die Backbordseite (links, stromaufwärts) des

Fahrwassers kennzeichnen. |

|

Spitztonne

|

Grüne Tonne mit ungeraden Zahlen, mit der die Steuerbordseite (rechts,

stromaufwärts) des Fahrwassers gekennzeichnet wird. |

|

Squat |

Tiefgangsunterschied des gestoppten und des in Fahrt befindlichen Schiffes. |

|

Stacke

|

siehe Buhne. |

|

Steuerbord

|

Steuerbord bezeichnet, vom Heck zum Bug (in Fahrtrichtung)

betrachtet, die rechte Seite eines Wasser-, Luft- oder Raumfahrzeugs |

|

Stockanker

|

Der klassische Stockanker, früher auch als Admiralitätsanker bezeichnet, wird

heute praktisch nicht mehr benutzt. Er hält überwiegend dadurch, dass der quer

zum Schaft stehende Stock den Anker dreht, sodass sich ein Flunken in den Grund

bohrt. |

|

Stölpe

|

Eine Stöpe ist eine verschließbare Deichdurchfahrt, die künstlich angelegt ist,

um eine Verbindung zu einem Koog zu schaffen. |

|

Stumpftonne |

Tonne, deren sichtbarer Teil ganz oder annähernd die Form eines stehenden

Zylinders hat. Die obere Fläche ist abgeplattet (stumpf). |

|

T

|

|

Tagesmarke

|

Unbeleuchtete Tagesseezeichen. |

|

Tagfeuer

|

Leuchtfeuer, das auch tagsüber brennt. |

|

Taktung |

Bei Leuchtfeuern die zeitliche Abfolge der Lichterscheinung eines getakteten

Lichtes. |

|

Tonnen

|

Schwimmende Seezeichen, die Fahrwasser definieren oder Gefahrenstellen kennzeichnen.

Nicht zu verwechseln mit Bojen. |

|

Tonnenleger |

Seezeichenfahrzeug, das für den vorwiegenden Einsatz zur Wartung von Tonnen

ausgerüstet ist. |

|

Toppzeichen

|

Tagessichtzeichen auf Baken und Tonnen. Die Formen sind: Kegel, Zylinder, Kugel oder Kreuz. |

|

Torfeuer

|

Torfeuer sind zwei Feuer gleicher Feuerhöhe, gleicher Lichtstärke

und gleicher Kennung, die zu beiden Seiten der Fahrwasserachse

einander genau gegenüber (rechtwinklig zur Fahrwasserachse) und von

der Fahrwasserachse gleichweit entfernt angeordnet sind. |

|

Tragweite

|

Die optische Tragweite (Reichweite) ist der Abstand, in dem ein Leuchtfeuer bei

guter Sichtigkeit mit bloßem Auge bei Nacht gerade noch wahrnehmbar

ist. Sie ist bei Leuchtfeuern von der Betriebslichtstärke, von dem

Schwellenwert der Augenempfindlichkeit und dem Sichtigkeitsgrad der

Luft abhängig. |

|

Trägerfrequenz |

Hochfrequente Schwingung, auf die eine Schwingung niederer Frequenz aufmoduliert

wurde. |

|

Transmissionsgrad |

Bezeichnung der Reflektions- und Absorbtionsverluste im Leuchtfeuer durch einen

Farbfilter. |

|

U

|

|

Uferfeuer

|

Mehrere Leuchtfeuer die den Verlauf eines Ufers kennzeichnen. Oft

als Laternenmasten, mit gelblich leuchtenden Natriumdampflampen. |

|

Ultra-Funkelfeuer

|

Leuchtfeuer mit mehr als 160 Blitzen pro Minute. |

|

Unterfeuer

|

siehe Richtfeuer. |

|

V |

|

Verkehrstrennungsgebiet |

Schifffahrtswege, die durch Trennlinien oder Trennzonen in Einbahnwege getrennt

sind und jeweils nur in Verkehrsrichtung rechts befahren werden dürfen. |

|

W

|

|

Wahrschau

|

Lichtsignalstelle bzw. Warneinrichtung. |

|

Wechselfeuer |

(Alternating lights“

Verschiedenfarbige Lichterscheinungen werden abwechselnd gezeigt.

Zur weiteren Unterscheidung erhalten die Lichtquellen verschiedene

Farben (weiß, grün, rot) und andere Kennungen nach festgelegten

Befeuerungsgrundsätzen. |

|

Wechselvorrichtung |

Auf einem Drehtisch befinden sich zwei oder vier Glühlampen. Bei Ausfall der

Glühlampe im Brennpunkt wird automatisch eine Reservelampe in den Fokus gedreht. |

|

Wiederkehr

|

Der Zeitraum vom Einsetzen einer Taktkennung bis zum Einsetzen der

nächsten gleichen Taktkennung eines Leuchtfeuers. |

|

Winkbake |

Holzgestell oder Türmchen mit einem schwenkbaren Mast. Dieser

optische Signalgeber gab bei widrigem Wetter ohne Lotsen segelnden

Schiffen den zu steuernden Kurs an, man winkte die Schiffe in den

Hafen herein. |

|

Wippfeuer

|

Kohlenblüse bei dem der Feuerkorb über einen langen Balken mit

Gegengewicht in die Höhe geschwenkt wurde. So konnte das Feuer

leicht in Gang gehalten werden. Diese Feuerwippen waren gegen Ende

des 16. Jahrhunderts sehr verbreitet und wurden in bedeutender Größe

ausgeführt, so dass sie den Feuerkorb 10 m und mehr über den

Standort hoben. Der Korb konnte allerdings nur mäßige Größe haben,

sodass er in den langen Nächten und bei starkem Wind mehrfach

gefüllt werden musste. |

|

Z

|

|

Ziehlaterne

|

Eine Laterne, die nachts an einer Holzbake hochgezogen wurde. |

|

Zonenlinse

|

Eine Linse, auf der konzentrische Ringe angebracht sind. Die Zonen

unterscheiden sich in ihrer Transparenz und in ihrer optischen Weglänge. |

|

Zünd- und Löschuhr |

Sie diente bei Leuchtfeuern zur selbsttätigen Ein- und Ausschaltung der

Gaszufuhr. |

|

A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Z |